La classification scientifique des êtres vivants repose sur une hiérarchie de catégories permettant d’organiser les espèces en fonction de leurs caractéristiques biologiques et évolutives. Parmi ces catégories, l’embranchement (ou phylum en latin) est l’un des niveaux taxonomiques les plus fondamentaux. Il regroupe les animaux partageant un même plan d’organisation corporel, une origine évolutive commune et des caractéristiques structurales similaires.

Définition et rôle de l’embranchement en taxonomie

L’embranchement est le deuxième niveau de classification après le règne. Il regroupe des organismes présentant des similitudes fondamentales dans leur anatomie, leur embryologie et leur développement.

Pourquoi les embranchements sont-ils importants ?

- Ils permettent de structurer la diversité du vivant en grands groupes cohérents.

- Ils reflètent l’histoire évolutive et les relations de parenté entre différentes espèces.

- Ils facilitent l’étude et la classification des nouvelles espèces.

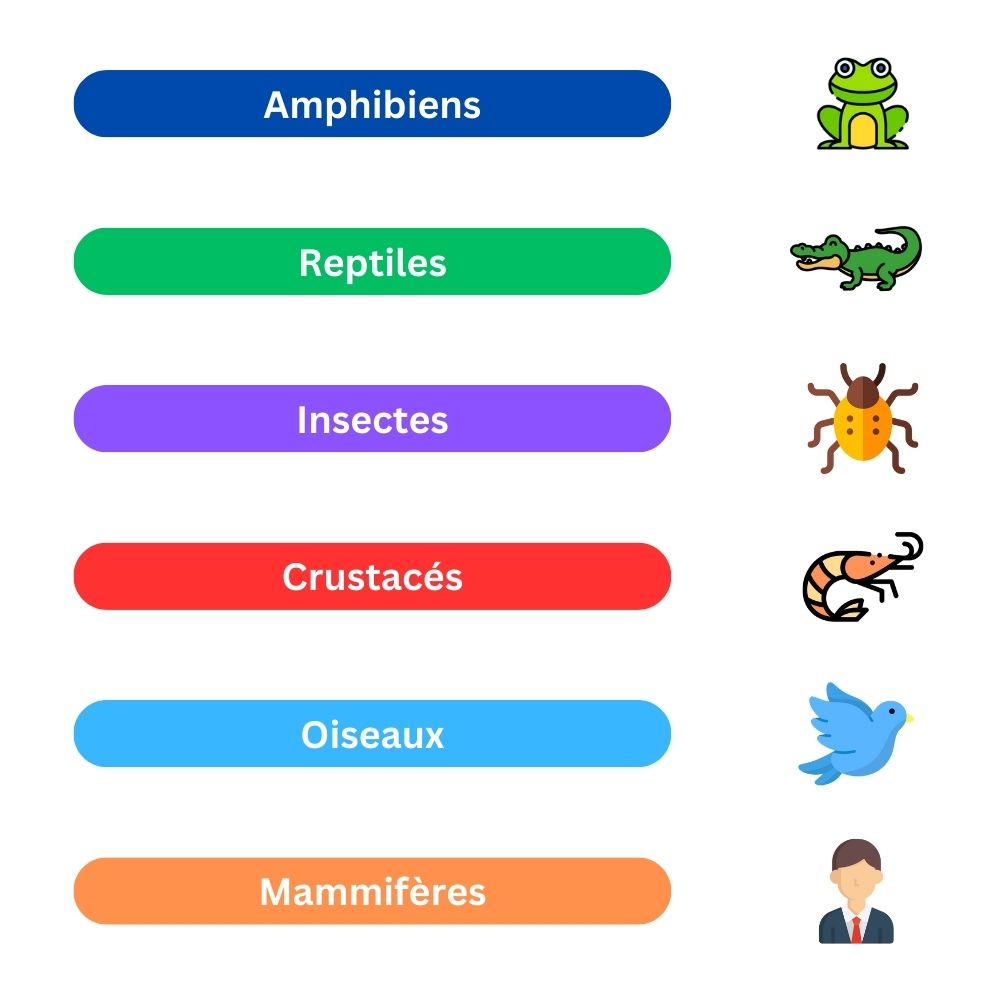

Par exemple, l’embranchement des Chordata inclut tous les animaux dotés d’une notochorde à un stade de leur développement, parmi lesquels figurent les vertébrés comme les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères.

Critères de classification des embranchements

Les scientifiques classent les animaux en embranchements selon plusieurs critères :

La symétrie corporelle

Les scientifiques utilisent plusieurs critères pour différencier les embranchements animaux. L’un des plus fondamentaux est la symétrie corporelle. Certains organismes, comme les méduses, ont une symétrie radiale, ce qui signifie que leur corps peut être divisé en plusieurs parties égales autour d’un axe central. D’autres, comme les insectes et les vertébrés, possèdent une symétrie bilatérale, où le corps est divisé en deux moitiés symétriques.

La présence d’un coelome (cavité corporelle interne)

Un autre critère déterminant est la présence ou l’absence d’une cavité corporelle interne, appelée coelome. Les acoelomates, comme les vers plats, n’ont pas de cavité interne distincte, tandis que les coelomates, comme les mammifères ou les mollusques, possèdent une organisation interne plus complexe.

Le développement embryonnaire

Enfin, la manière dont un organisme se développe à partir de l’embryon joue un rôle clé. Chez les protostomiens (mollusques, arthropodes), la bouche se forme en premier lors du développement embryonnaire, tandis que chez les deutérostomiens (vertébrés, échinodermes), c’est l’anus qui apparaît en premier.

À noter : Certains embranchements, comme les Arthropoda et les Annelida, possèdent des corps segmentés, ce qui leur confère une plus grande souplesse dans leur organisation biologique.

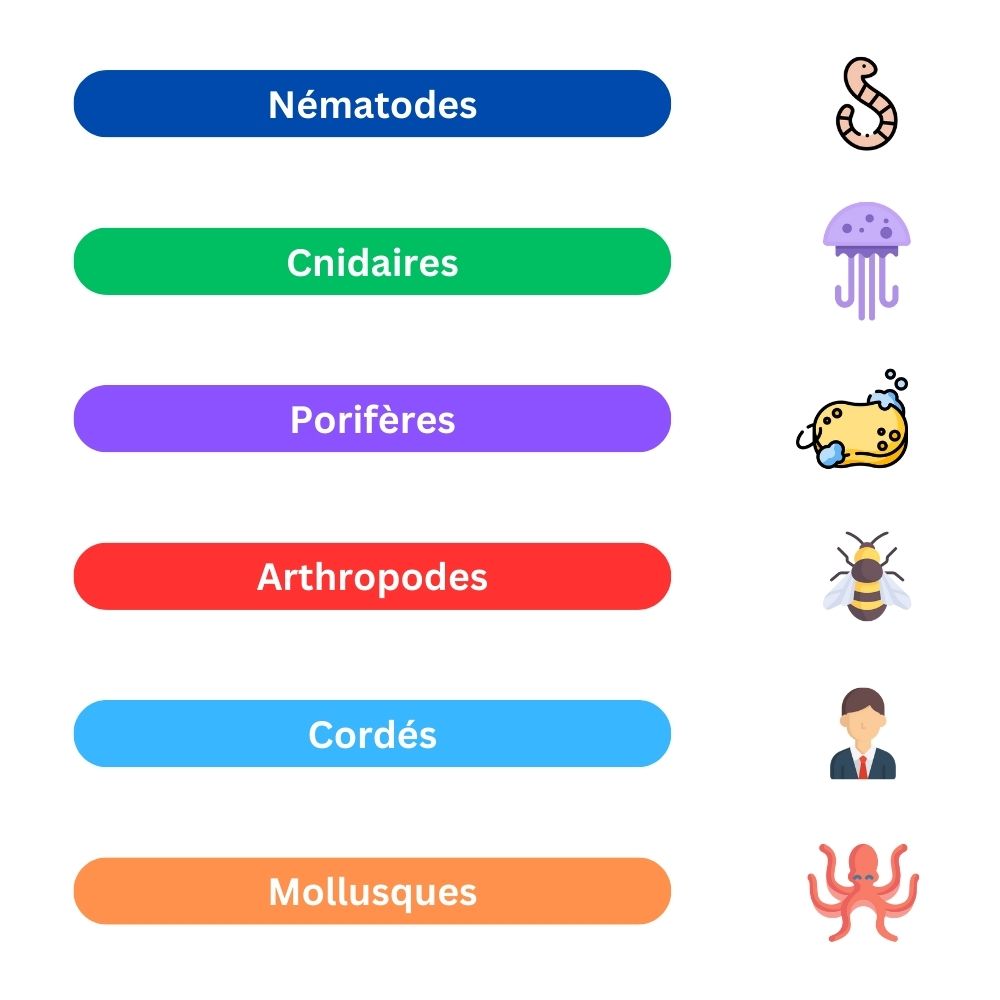

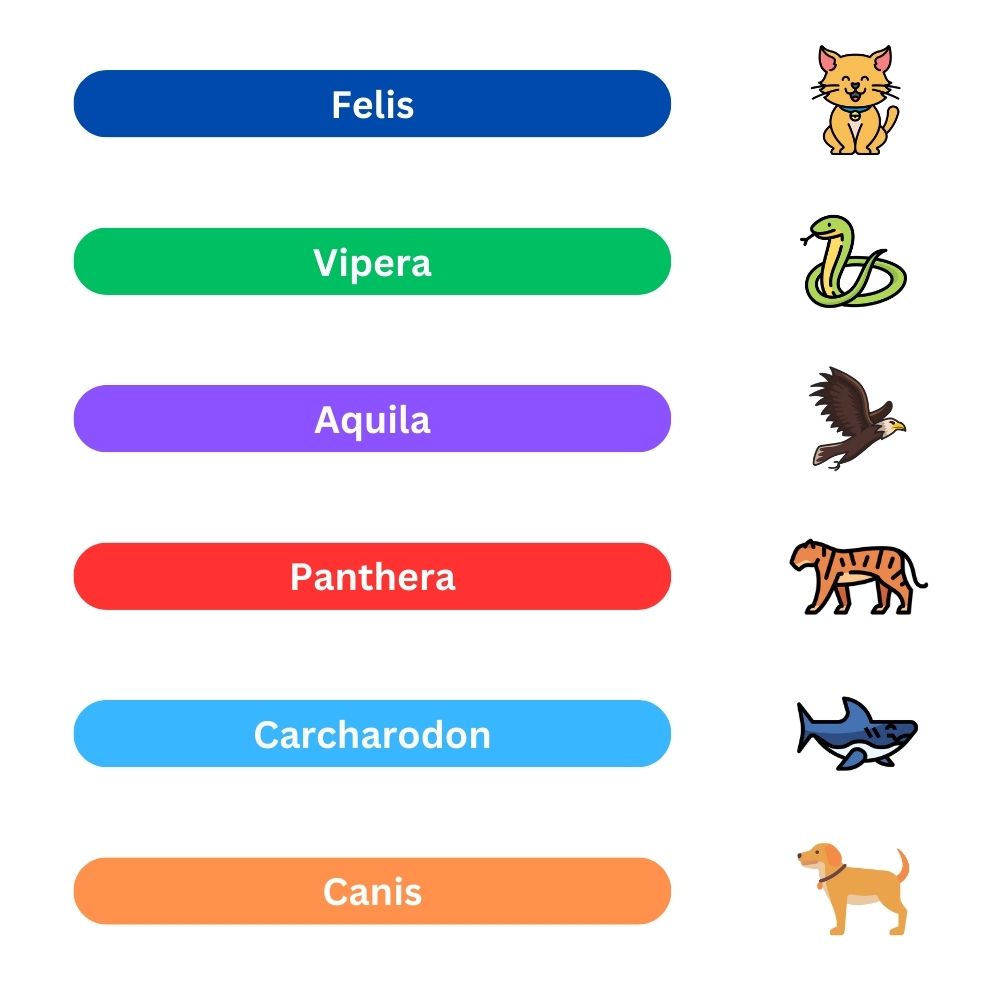

Tous les embranchements du règne animal

Le règne animal compte une trentaine d’embranchements, mais certains sont particulièrement dominants en nombre d’espèces et en importance évolutive. Voici un aperçu de tous les phylums.

1. Porifera (éponges) : les plus primitifs

Les éponges sont des animaux aquatiques primitifs, dépourvus de véritables tissus et organes. Elles se nourrissent en filtrant l’eau qui circule à travers les pores de leur corps. Bien qu’apparemment simples, elles jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes marins en favorisant la filtration et le recyclage des nutriments.

Exemple : Spongia officinalis (éponge de mer).

2. Cnidaria (cnidaires) : méduses, coraux, anémones

Ce groupe comprend les méduses, les coraux et les anémones de mer. Les cnidaires possèdent des cellules urticantes, appelées cnidocytes, qui leur permettent de capturer leurs proies. Leur cycle de vie alterne souvent entre une phase fixée (polype) et une phase libre (médusoïde).

Exemple : Aurelia aurita (méduse aurélie).

3. Platyhelminthes (vers plats) : organismes simples et souvent parasites

Les vers plats, comme les planaires et les ténias, ont un corps aplati et n’ont ni système circulatoire ni cavité corporelle interne. Certains, comme les ténias, sont des parasites internes redoutables, tandis que d’autres sont libres et jouent un rôle dans les écosystèmes aquatiques.

Exemple : Taenia solium (ténia du porc).

4. Nematoda (nématodes) : vers ronds

Les nématodes, ou vers ronds, possèdent un tube digestif complet et sont présents dans presque tous les milieux terrestres et aquatiques. Certains sont bénéfiques en décomposant la matière organique, tandis que d’autres, sont des parasites de l’homme et des animaux.

Exemple : Ascaris lumbricoides (ascaris humain).

5. Annelida (annélides) : vers segmentés

Les annélides, comme les vers de terre et les sangsues, sont caractérisés par un corps segmenté. Ce type d’organisation leur confère une grande souplesse et efficacité dans leurs déplacements. Les vers de terre jouent un rôle crucial dans l’aération et l’enrichissement des sols.

Exemple : Lumbricus terrestris (ver de terre).

6. Mollusca (mollusques) : diversité et adaptation

Les mollusques comprennent des animaux aussi variés que les escargots, les huîtres et les calamars. Ils possèdent souvent une coquille calcaire (sauf chez les céphalopodes) et un pied musculeux leur permettant de se déplacer ou de s’ancrer à un substrat. Certains, comme les poulpes, sont dotés d’une intelligence remarquable.

Exemple : Octopus vulgaris (pieuvre commune).

7. Arthropoda (arthropodes) : le phylum dominant

C’est l’embranchement le plus diversifié, incluant les insectes, les araignées et les crustacés. Leur succès évolutif repose sur leur exosquelette en chitine, leur corps segmenté et leurs appendices articulés. Ils occupent pratiquement tous les habitats, des profondeurs océaniques aux sommets des montagnes.

Exemple : Apis mellifera (abeille domestique).

8. Echinodermata (échinodermes) : étoiles de mer et oursins

Les échinodermes, comme les étoiles de mer et les oursins, sont exclusivement marins et possèdent une symétrie radiale à l’âge adulte. Ils se déplacent grâce à un système hydraulique interne et jouent un rôle clé dans les écosystèmes marins en régulant certaines populations de mollusques et d’algues.

Exemple : Asterias rubens (étoile de mer commune).

9. Chordata (cordés) : les vertébrés et leurs proches cousins

Ce phylum comprend les vertébrés (poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères) ainsi que certains invertébrés comme les tuniciers. Tous possèdent une notochorde à un stade de leur développement, qui se transforme souvent en colonne vertébrale chez les espèces les plus évoluées.

Exemple : Homo sapiens (Homme moderne).

10. Ctenophora (cténophores) : méduses à peignes

Les cténophores sont des animaux marins gélatineux qui ressemblent aux méduses, mais s’en distinguent par leurs rangées de cils vibratiles (peignes) qu’ils utilisent pour se déplacer. Contrairement aux cnidaires, ils ne possèdent pas de cellules urticantes mais attrapent leurs proies avec des cellules collantes appelées colloblastes. Ils sont parmi les premiers organismes multicellulaires à avoir développé une bioluminescence.

Exemple : Mnemiopsis leidyi (cténophore envahissant).

11. Rotifera (rotifères) : micro-organismes aquatiques

Les rotifères sont de minuscules animaux aquatiques, principalement microscopiques, qui vivent en eau douce ou en milieu humide. Ils se déplacent grâce à une couronne de cils située autour de leur bouche et se nourrissent de bactéries et de particules organiques. Certains rotifères sont capables d’entrer en cryptobiose, un état où ils survivent à des conditions extrêmes pendant des années.

Exemple : Philodina roseola (rotifère à reproduction parthénogénétique).

12. Bryozoa (bryozoaires) : animaux coloniaux marins

Les bryozoaires sont de petits animaux marins ou d’eau douce qui vivent en colonies, formant des structures ressemblant à du corail. Chaque individu, appelé zooïde, est enfermé dans une loge calcaire et capture des particules alimentaires à l’aide d’un lophophore, une couronne de tentacules ciliés. Ils contribuent à la solidification des récifs et jouent un rôle écologique en filtrant l’eau.

Exemple : Bugula neritina (bryozoaire marin).

13. Brachiopoda (brachiopodes) : bivalves d’autrefois

Les brachiopodes ressemblent aux mollusques bivalves mais s’en distinguent par leur symétrie dorsale et ventrale. Ils se fixent au substrat marin grâce à un pédoncule et filtrent l’eau à l’aide d’un lophophore. Bien que leur diversité ait fortement décliné depuis le Paléozoïque, certaines espèces existent encore aujourd’hui.

Exemple : Lingula anatina (brachiopode vivant enfoui dans le sable).

14. Tardigrada (tardigrades) : champions de la survie

Les tardigrades, surnommés « oursons d’eau », sont des micro-animaux capables de survivre à des conditions extrêmes, y compris le vide spatial et des températures extrêmes. Leur corps segmenté et leurs huit pattes munies de griffes leur permettent de se déplacer lentement dans des milieux aquatiques ou sur la mousse. Ils peuvent entrer en cryptobiose, un état où leur métabolisme est suspendu pendant plusieurs années.

Exemple : Milnesium tardigradum (tardigrade résistant).

15. Onychophora (onychophores) : chaînon entre annélides et arthropodes

Les onychophores, ou « vers de velours », sont des animaux terrestres qui possèdent des caractéristiques intermédiaires entre les vers segmentés et les arthropodes. Ils capturent leurs proies en projetant un liquide collant et possèdent des pattes molles non articulées. Leur mode de locomotion rappelle celui des chenilles.

Exemple : Peripatus juliformis (onychophore tropical).

16. Priapulida (priapuliens) : vers marins prédateurs

Les priapuliens sont des vers marins vivant enfouis dans le sable ou la vase. Leur corps cylindrique extensible leur permet de capturer des proies en s’enfonçant rapidement dans le substrat. Ils jouent un rôle important dans les écosystèmes benthiques en participant au recyclage des matières organiques.

Exemple : Priapulus caudatus (priapulien benthique).

17. Nematomorpha (nématomorphes) : vers gordiens parasites

Ces vers longs et fins, souvent appelés « vers gordiens », ont un cycle de vie complexe, impliquant des insectes comme hôtes intermédiaires. Les larves parasitent les criquets ou les coléoptères, contrôlant parfois leur comportement pour les forcer à se jeter dans l’eau, où les adultes émergent.

Exemple : Paragordius tricuspidatus (nématomorphe parasitant les criquets).

18. Kinorhyncha (kinorhynches) : minuscules fouisseurs marins

Les kinorhynches sont de petits animaux marins segmentés vivant dans les sédiments océaniques. Ils possèdent une tête rétractile et un corps protégé par des plaques cuticulaires. Malgré leur taille réduite, ils jouent un rôle clé dans la décomposition des matières organiques.

Exemple : Echinoderes spinifurca (kinorhynche benthique).

19. Loricifera (loricifères) : animaux des abysses

Les loricifères sont des organismes microscopiques vivant dans les sédiments marins profonds. Ils sont capables de survivre en milieu anoxique (sans oxygène), une caractéristique rare chez les animaux multicellulaires. Leur corps est enfermé dans une lorica, une enveloppe rigide protectrice.

Exemple : Spinoloricus cinziae (loricifère anoxybionte).

20. Gastrotricha (gastrotriches) : micro-animaux aquatiques

Ces organismes microscopiques vivent en eau douce ou salée et se déplacent grâce à des cils ventraux. Ils se nourrissent de bactéries et de particules organiques, contribuant ainsi au recyclage des nutriments dans leur habitat.

Exemple : Chaetonotus maximus (gastrotriche planctonique).

21. Chaetognatha (chaetognathes ou vers flèches) : prédateurs du plancton

Ces petits organismes marins transparents sont d’excellents prédateurs du zooplancton. Leur corps hydrodynamique allongé et leurs mâchoires armées de crochets leur permettent d’attraper rapidement leurs proies. Ils jouent un rôle important dans la régulation des populations de plancton.

Exemple : Sagitta setosa (vers flèche pélagique).

22. Phoronida (phoronidiens) : vers constructeurs de tubes

Les phoronidiens sont des animaux marins vivant fixés dans des tubes chitineux qu’ils sécrètent. Leur lophophore leur permet de filtrer les particules alimentaires présentes dans l’eau.

Exemple : Phoronis australis (phoronidien marin).

23. Entoprocta (entoproctes) : proches des bryozoaires

Ces petits animaux marins ou d’eau douce vivent souvent en colonies fixées sur des substrats. Ils ressemblent aux bryozoaires mais s’en distinguent par la position de leur anus à l’intérieur du lophophore.

Exemple : Barentsia elongata (entoprocte benthique).

24. Cycliophora (cycliophores) : minuscules symbiotes de crustacés

Découverts récemment, les cycliophores vivent en symbiose sur les pièces buccales des homards. Leur cycle de vie est très complexe et implique plusieurs stades larvaires.

Exemple : Symbion pandora (cycliophore découvert sur le homard norvégien).

25. Micrognathozoa (micrognathozaires) : minuscules animaux à mâchoires complexes

Les micrognathozaires sont de petits organismes aquatiques découverts en 2000. Ils possèdent un appareil buccal extrêmement sophistiqué par rapport à leur taille microscopique. Leur mode de reproduction et leur classification exacte restent encore sujets à étude.

Exemple : Limnognathia maerski (espèce découverte au Groenland).

26. Xenacoelomorpha (xénacoelomorphes) : animaux simples mais fascinants

Cet embranchement regroupe des animaux marins primitifs ayant une structure corporelle simple. Ils n’ont ni système circulatoire ni système excréteur, et leur mode de reproduction varie entre la division et la reproduction sexuée. Ils sont importants pour comprendre l’évolution des bilatériens.

Exemple : Xenoturbella bocki (espèce benthique vivant dans la boue marine).

27. Placozoa (placozoaires) : les animaux les plus simples

Les placozoaires sont des organismes aplatis extrêmement simples, ne possédant ni organes ni tissus différenciés. Ils se déplacent grâce à des cils et se nourrissent par phagocytose. Leur classification reste incertaine, mais ils pourraient être parmi les plus anciens animaux connus.

Exemple : Trichoplax adhaerens (placozoaire modèle pour les études évolutionnaires).

28. Orthonectida (orthonectides) : parasites marins microscopiques

Les orthonectides sont de minuscules parasites vivant dans les tissus d’animaux marins comme les mollusques et les échinodermes. Leur corps est constitué de cellules organisées en une couche unique. Leur cycle de vie complexe alterne entre une phase libre et une phase parasitaire.

Exemple : Rhopalura ophiocomae (parasite des étoiles de mer).

29. Rhombozoa (rhombozoaires) : mystérieux parasites des céphalopodes

Les rhombozoaires sont de petits organismes parasitant les reins des céphalopodes comme les poulpes et les seiches. Ils ont un mode de reproduction encore mal compris et pourraient représenter un groupe primitif d’animaux multicellulaires.

Exemple : Dicyema japonicum (parasite du calmar).

30. Acanthocephala (acanthocephales) : vers parasites à trompe épineuse

Les acanthocephales sont des vers parasites vivant dans l’intestin d’animaux vertébrés, notamment des poissons et des oiseaux. Leur caractéristique principale est une trompe hérissée d’épines qui leur permet de s’ancrer solidement à la paroi intestinale de leur hôte. Ils ont un cycle de vie complexe impliquant un hôte intermédiaire, souvent un arthropode.

Exemple : Macracanthorhynchus hirudinaceus (parasite du porc et de l’humain).

31. Echiura (échinuriens) : vers marins fouisseurs

Les échinuriens sont des vers marins au corps non segmenté, proches des annélides, qui vivent enfouis dans le sable ou la vase. Ils se nourrissent par filtration ou en capturant des particules organiques à l’aide d’une trompe extensible. Certaines espèces possèdent une longue proboscis qui leur permet d’aspirer leur nourriture.

Exemple : Urechis caupo (vers en forme de saucisse, très prisé en Asie).

32. Gnathostomulida (gnathostomulides) : vers microscopiques des sédiments

Les gnathostomulides sont de minuscules vers marins, souvent invisibles à l’œil nu, vivant dans les interstices sableux des fonds marins. Ils possèdent une bouche munie de mâchoires chitineuses leur permettant de gratter les bactéries et les micro-organismes présents sur les grains de sable. Ils peuvent survivre en conditions anoxiques (absence d’oxygène), ce qui en fait des organismes fascinants pour l’étude de la vie extrême.

Exemple : Gnathostomula paradoxa (espèce découverte dans les sédiments marins).

33. Hemichordata (hémichordés) : un lien entre les chordés et les échinodermes

Les hémichordés forment un groupe intermédiaire entre les échinodermes et les chordés. Ils possèdent une structure appelée stomochorde, similaire à une notochorde mais sans relation évolutive directe. Ils incluent deux groupes majeurs :

- Les balanioglosses, qui vivent enfouis dans le sable et se nourrissent par filtration.

- Les ptérobranches, qui vivent en colonies et sécrètent des tubes chitineux.

Ces animaux sont essentiels pour comprendre l’évolution des vertébrés.

Exemple : Saccoglossus kowalevskii (balanioglosse marin).

34. Myxozoa (myxozoaires) : parasites unicellulaires aux origines étonnantes

Autrefois considérés comme des protistes, les myxozoaires sont aujourd’hui classés parmi les métazoaires. Ce sont des parasites microscopiques qui infectent principalement les poissons et les invertébrés aquatiques. Ils se caractérisent par un cycle de vie complexe impliquant plusieurs hôtes et la production de spores résistantes. Malgré leur apparence simple, ils sont génétiquement proches des méduses et possèdent des structures similaires aux cnidocytes.

Exemple : Myxobolus cerebralis (responsable de la « maladie du tournis » chez les poissons).

L’évolution des embranchements et leurs liens

Les embranchements du règne animal ne sont pas indépendants les uns des autres : ils sont liés par l’évolution et descendent d’un ancêtre commun unicellulaire. La biologie moderne utilise la phylogénie, qui classe les animaux selon leurs liens évolutifs et leur patrimoine génétique.

Les éponges sont considérées comme les plus anciennes formes de vie multicellulaire du règne animal, tandis que les bilatériens, qui incluent la majorité des phylums modernes, ont évolué pour développer des structures plus complexes comme les organes internes et le système nerveux central.

L’arbre évolutif montre aussi que certaines lignées se sont adaptées à des environnements extrêmes. Par exemple, les nématodes ont conquis presque tous les écosystèmes, des profondeurs océaniques aux déserts. Les arthropodes ont su développer des adaptations leur permettant de voler, de creuser ou de nager, expliquant leur succès évolutif.

Chez les Chordata, l’apparition des vertébrés a marqué une avancée majeure, donnant naissance à des groupes aussi variés que les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Cette diversification a permis aux vertébrés d’occuper une large gamme de niches écologiques et d’évoluer vers des espèces aussi diverses que la baleine bleue et l’humain.

Conclusion

L’embranchement (phylum) est une catégorie essentielle dans la classification du règne animal, regroupant des espèces partageant un même plan d’organisation. Comprendre les différents phylums permet de mieux appréhender la diversité du vivant et d’étudier l’évolution des espèces à travers le temps.

Des éponges aux vertébrés, chaque embranchement représente un chapitre clé de l’histoire de la vie sur Terre et témoigne de l’incroyable capacité d’adaptation du monde animal.